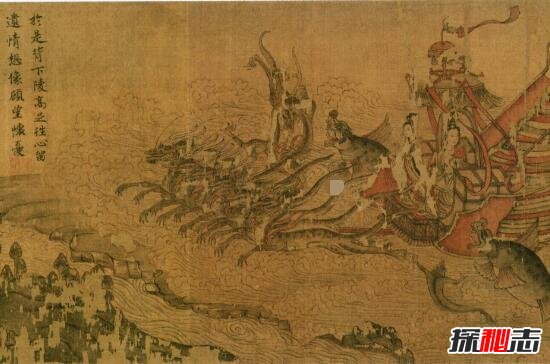

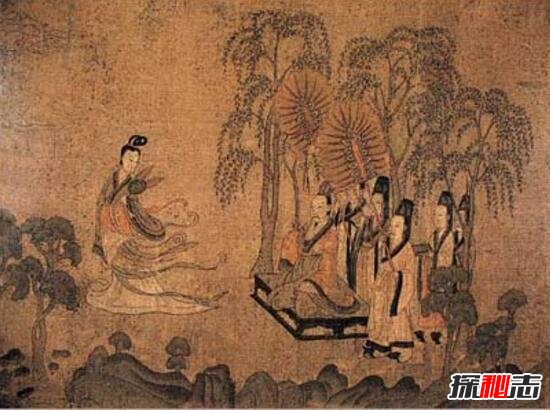

中國歷史源遠流長(cháng),在我國歷史上有很多的名人,曹植就是其中一位。曹植是漢魏時(shí)期著(zhù)名的文學(xué)家,他最著(zhù)名的代表作有《洛神賦》,后世紛紛猜測書(shū)中描述的洛神就是自己的兄嫂,洛神賦之謎是中國歷史未解之謎。也是因為《洛神賦》曹植背負著(zhù)罵名,洛神賦之謎至今未解。

曹植圖謀兄妻

中國擁有五千年的文化歷史,但每一個(gè)時(shí)期都留給后世很多的未解之謎。曹植是漢魏時(shí)期著(zhù)名的文學(xué)家,他是曹操與武宣卞皇后所生第三子,生前曾為陳王,去世后謚號“思”,因此又稱(chēng)陳思王。他最出名的代表作是《洛神賦》,許多人推測曹植書(shū)中描寫(xiě)的洛水之神,是曹丕之妃“甄后”,洛神賦之謎是中國史上至今都未解的謎團。

甄后,是曹丕的妃子,作為小叔子的曹植居然動(dòng)了愛(ài)慕之心,這就兄弟之道言,是其不義,就君臣之道言,是其不忠。不義不忠,大逆不道,成何體統?于是從古至今,便有一支浩蕩大軍,來(lái)辨偽正本,口誅筆伐,洛神賦之謎還是無(wú)人能解。

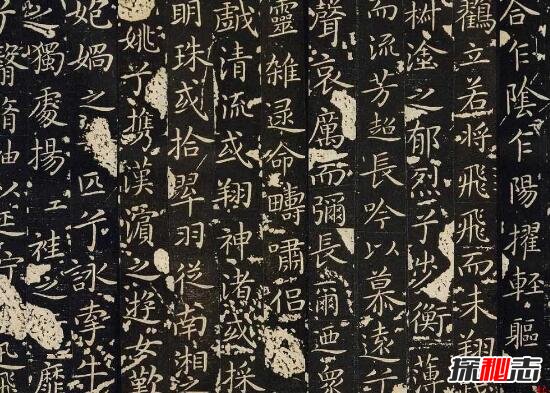

唐彥謙曾經(jīng)說(shuō):“驚鴻瞥過(guò)游龍去,虛惱陳王一事無(wú)。”陳王,就是指曹植。宋人劉克莊卻說(shuō),這是好事之人乃“造甄后之事以實(shí)之”。明人王世貞又說(shuō):“令洛神見(jiàn)之,未免笑子建(曹植字)傖父耳。”清代又有何焯、朱乾、潘德輿、丁晏、張云等人,群起而鞭撻之。

關(guān)于洛神賦之謎把學(xué)者的論點(diǎn)綜合起來(lái),大概有如下幾點(diǎn):

1、曹植愛(ài)上他的嫂嫂很不可能。他也不會(huì )有那么大的膽量寫(xiě)《感甄賦》。丕與植兄弟之間因為政治的斗爭,本來(lái)就很緊張,曹植再寫(xiě)《感甄賦》,豈不是色膽包天,不怕掉腦袋了嗎?

2、圖謀兄妻,這是“禽獸之惡行”,“其有污其兄之妻而其兄晏然,污其兄子(指明帝)之母而兄子晏然,況身為帝王者乎?”

3、李善注引《記》中所說(shuō)的文帝曹丕曾向曹植展示甄后之枕,并把此枕賜給曹植,“里老所不為”,何況是帝王呢?極不合情理,洛神賦之謎純屬無(wú)稽之談。

4、《感甄賦》確是有其文,但“甄”并不是甄后之“甄”,而是鄄城之“鄄”。“鄄”與“甄”通,因此是“感甄”。曹植在寫(xiě)這篇賦前一年,任鄄城王。《洛神賦》一文,是“托詞宓妃以寄心文帝”,“其亦屈子之志也”,“純是愛(ài)君戀闕之詞”,就是說(shuō)賦中所說(shuō)的“長(cháng)寄心于君王”。后來(lái)的人否定感甄說(shuō)不過(guò)是重復這些觀(guān)點(diǎn)。如果說(shuō)有所增加,只是說(shuō),14歲的曹植不大可能向曹操求娶已經(jīng)24歲的已婚女子為妻。

因此,曹植招來(lái)了文人們的罵聲一片。另外還有一種說(shuō)法認為,洛神賦之謎的洛神只是曹植塑造的一個(gè)形象,其美麗癡情但卻受人猜忌。曹植是想以此形象來(lái)抒發(fā)自己懷才不遇、遭人排擠、無(wú)力回天的境況。然而,事實(shí)的真相,怕是只能成為歷史懸疑了。